Vous démontrez dans votre livre que l’industrie automobile véhicule à travers la publicité un imaginaire contraire à la transition écologique. Pouvez-vous détailler ?

PUBLICITÉ

A l’inverse, les institutions publiques, notamment l’Ademe (Agence de la transition écologique), ne disposent que de ressources limitées pour promouvoir les mobilités durables. L’Ademe (Agence de la transition écologique) peut, au mieux, mener une campagne ponctuelle chaque année, par exemple pour promouvoir le covoiturage ou la sobriété.

Cette inégalité des moyens complique grandement la mise en œuvre d’une politique de transition automobile efficace. Il devient alors difficile de convaincre le public des avantages d’une mobilité plus sobre, alors même que celle-ci offre des co-bénéfices indéniables : elle est moins coûteuse, moins polluante et contribue à renforcer notre souveraineté en réduisant notre dépendance au pétrole.

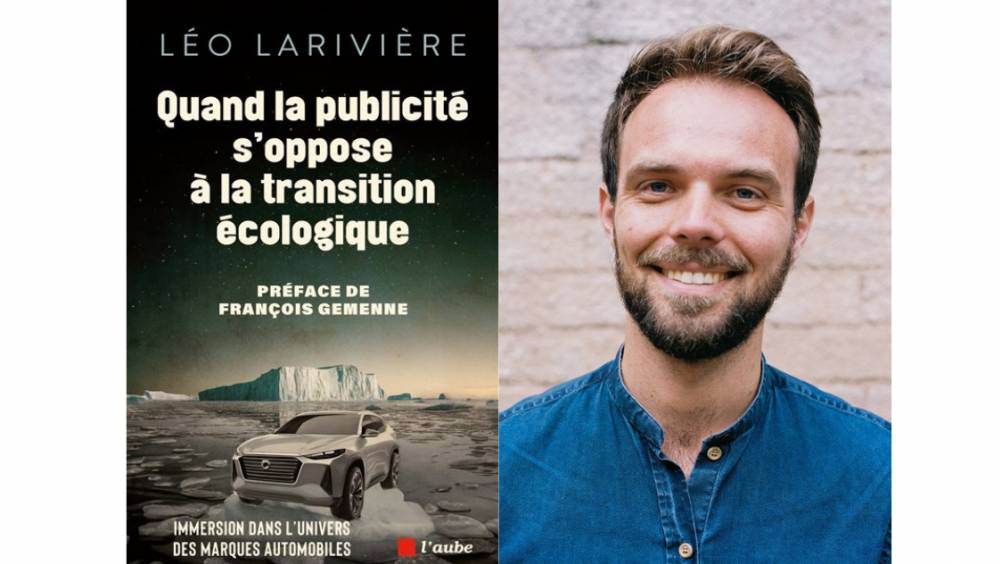

Avec mon essai, j’ai voulu poser la question suivante : est-il légitime que de grandes marques automobiles, dont le but premier est d’augmenter leurs marges, dictent les normes de ce que doit être une mobilité désirable ?

Justement, quel est l’imaginaire véhiculé par l’industrie automobile aujourd’hui ?

J’ai décortiqué 200 publicités diffusées en France entre 2022 et 2024. Il en ressort clairement que l’imaginaire dominant reste celui de la mobilité illimitée, sans bornes. La voiture est présentée comme un outil de conquête de tous les espaces, accessibles à tout moment, que ce soit en solitaire ou en compagnie de son cercle de proches. C’est l’image du SUV qui file tout seul sur une route sinueuse de montagne ou longe l’océan.

À cela s’ajoute une promesse d’émancipation et de distinction individuelle. La voiture est érigée en symbole de richesse, de réussite sociale et d’une vie familiale épanouie.

Mais ce n’est pas tout : cet imaginaire est également nourri par un fort idéal de modernité technologique, où la foi inébranlable dans le progrès technique est sans cesse renouvelée. Un exemple marquant de cette vision se trouve dans la publicité de la nouvelle Renault 5, qui tombe du ciel telle une comète, illuminant un monde peuplé de vieilles voitures rouillées.

Ces représentations ne sont pas nouvelles. Depuis toujours, l’industrie automobile a cherché à associer ces valeurs à l’image de la voiture, et force est de constater que nous n’en sommes toujours pas sortis. Sauf qu’aujourd’hui, l’écart est abyssal avec la réalité des automobilistes, qui vivent le « bouchon-pognon-pollution ». Dans ces conditions, la voiture ne peut qu’être au centre des tensions politiques et sociales.

Pourtant, vous soulignez aussi que le terme « électrique » est mentionné dans presque une publicité sur deux. C’est le mot le plus récurrent. N’est-ce pas un signe encourageant ?

La réglementation européenne, en particulier l’interdiction de la vente de voitures neuves thermiques à partir de 2035, oblige les constructeurs à aller vers l’électrique. Naturellement, ils cherchent à inciter les consommateurs à adopter ces modèles. C’est une excellente nouvelle car la voiture électrique émet effectivement moins de CO2 et constitue une réponse partielle aux problèmes écologiques et sociaux que posent aujourd’hui la voiture thermique.

Cependant, la transition écologique ne peut pas se résumer à une simple conversion technologique. Elle nécessite également une transformation de notre rapport à la voiture. Il ne suffit pas de remplacer nos voitures thermiques par des véhicules électriques : nous devons promouvoir des modèles plus sobres, une mobilité plus collective, et surtout, encourager à laisser sa voiture au garage autant que possible.

Bien sûr, je ne suis pas naïf : les industriels ont tout intérêt à maintenir leur modèle actuel et ne réorienteront pas volontairement leurs stratégies publicitaires. C’est pourquoi des instances de régulation sont nécessaires.

Quelles pistes entrevoyez-vous pour réguler ces imaginaires ?

Des tentatives de régulation ont déjà eu lieu. La publicité a d’ailleurs été un sujet majeur lors de la Convention citoyenne pour le climat. Cette dernière avait proposé d’interdire la publicité pour les produits les plus polluants, comme les SUV thermiques. Finalement, le secteur publicitaire a échappé à toute véritable réglementation, en optant pour une « charte de bonnes pratiques », accompagnée d’un jury de déontologie auquel les citoyens peuvent faire appel en cas de manquement. Cependant, cette charte reste non contraignante. Concrètement, si une campagne publicitaire enfreint ces bonnes pratiques, il ne se passe presque rien.

Il est donc essentiel de réformer ce système en le rendant réellement contraignant, en le plaçant sous la supervision d’un régulateur public, à l’image de l’Arcom pour les médias. Ce régulateur veillerait à ce que les publicités diffusées en France respectent les objectifs de la transition écologique, en harmonie avec les plans nationaux et européens.

Vous étudiez le secteur automobile depuis 2020. Avez-vous noté des évolutions ?

Au cours des 10 à 15 dernières années, la publicité automobile a tenté d’évoluer pour éliminer les stéréotypes de genre, qui étaient historiquement très présents. C’est une évolution que l’on peut saluer, bien que l’industrie automobile ait emprunté une trajectoire similaire à celle de l’industrie du tabac à l’époque : tout comme les cigarettes, les SUV, initialement perçus comme des symboles de virilité, ont été présentés comme des instruments d’émancipation féminine. Ce féminisme de la consommation et de la compétition reste fondamentalement ancré dans une logique contestable, sans réelle transformation de l’imaginaire collectif.

En ce qui concerne l’évolution du secteur automobile, force est de constater qu’elle n’a pas pris la bonne direction. Les constructeurs produisent des véhicules de plus en plus grands, de plus en plus chers, plus polluants et plus gourmands en ressources. Cependant, quelques signes encourageants apparaissent, avec l’arrivée de modèles plus sobres, plus compacts et fabriqués en France. Ces initiatives pourraient marquer un tournant et contribuer à sortir de la spirale du gigantisme automobile.

* L’ouvrage est paru le 7 février, aux éditions de l’Aube.